경주 고분에서 발굴된 영롱한 빛깔의 유리잔, 그리고 왕릉 입구를 지키고 선 이국적인 용모의 무사상. 우리는 이것을 어떻게 받아들여야 할까요? 만약 이 모든 것이 유럽이 아닌, 머나먼 중동의 페르시아(현재의 이란)에서 온 것이라면 어떨까요?

신라는 생각보다 훨씬 더 역동적이고 개방적인, ‘글로벌’한 나라였습니다. 그 증거가 바로 유라시아 대륙 반대편에 있던 고대 페르시아 문명과의 깊고도 놀라운 교류 흔적들입니다.

이번 글에서는 우리가 몰랐던, 하지만 실재했던 고대 페르시아와 신라의 경이로운 연결고리를 따라가 보겠습니다.

인류 최초의 ‘제국’, 페르시아는 어떤 나라였나?

오늘날 우리는 ‘페르시아’라는 이름보다 ‘이란’이라는 국명이 더 익숙합니다. 하지만 이란 사람들은 스스로를 여전히 페르시아인의 후예로 여기며 강한 자부심을 가지고 있습니다. ‘이란’이라는 이름 자체가 ‘아리안의 나라’라는 뜻을 담고 있죠.

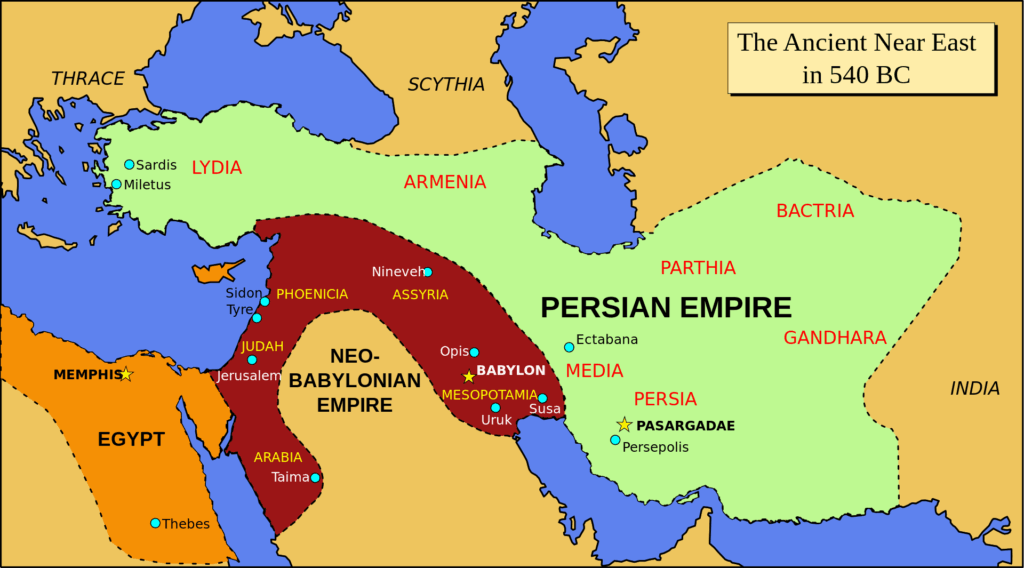

이들이 세운 고대 페르시아 제국은 인류 역사상 명실상부한 최초의 대제국으로 불립니다.

거대함을 다스린 효율적인 통치 시스템

우리가 생각하는 근대 제국주의와 달리, 고대 페르시아는 ‘연합체’에 가까운 독특한 시스템을 가졌습니다. 광활한 영토에 흩어져 사는 다양한 종족, 언어, 종교를 왕 한 명이 직접 통치하는 것은 불가능했습니다.

대신 페르시아는 각 지역에 ‘총독’을 파견하되, 그 아래의 토착 세력들에게 상당한 자치권을 부여하는 간접 통치 방식을 택했습니다. 이는 마치 본사와 수많은 가맹점, 혹은 그룹 회장과 계열사 사장의 관계처럼 유기적이면서도 효율적인 시스템이었습니다.

이러한 통치 체제는 다리우스 1세 때 절정에 달했습니다. 당시 페르시아의 영토는 서쪽으로 이집트와 이스라엘 지역, 북쪽으로 메소포타미아 문명권(이라크, 시리아), 동쪽으로 중앙아시아를 넘어 남쪽의 인더스강 유역(서북 인도)까지 뻗어 나갔습니다. 그야말로 고대 문명 세계의 대부분을 하나로 묶은 것입니다.

페르시아의 정신적 기반, 조로아스터교

이 거대한 제국을 하나로 묶은 정신적 기반은 조로아스터교였습니다. 과거에는 불을 숭배한다는 뜻에서 ‘배화교(拜火敎)’라고도 불렸지만, 이는 절반만 맞는 이야기입니다.

조로아스터교는 불과 ‘빛(광명)’을 숭배하며, 선(善)과 악(惡)의 이분법적 세계관을 가진 강력한 종교였습니다. 일부 학자들은 우리가 흔히 말하는 ‘광명 사상’이 이 종교와 깊은 연관이 있다고 봅니다.

- 광범위한 영향력: 조로아스터교는 유대교와 기독교(신/구약)의 천사, 악마, 최후의 심판 개념에 영향을 미쳤으며, 마니교 등 후대 종교의 탄생에도 기여했습니다.

- 꺼지지 않는 불: 페르시아 지역은 고대부터 석유와 아스팔트가 풍부했습니다. 땅에서 자연적으로 불이 솟아오르는 현상은 ‘꺼지지 않는 불’을 숭배하는 종교적 배경이 되었습니다.

- 독특한 문화: 이들은 신을 모시기 위해 계단식 흙무덤인 ‘지구라트’를 쌓았고, 시신을 새가 쪼아 먹게 하여 영혼을 하늘로 돌려보내는 조장(鳥葬)이라는 독특한 장례 문화를 가졌습니다.

조로아스터교는 페르시아의 국교가 된 이후, 아리안족과 소그드인 상인들을 통해 중앙아시아와 동쪽 세계로 널리 퍼져나갔습니다.

동서 문명의 만남: 헬레니즘과 실크로드

기원전 4세기, 마케도니아의 알렉산더 대왕이 페르시아 제국을 정복하면서 유라시아 세계는 거대한 변화를 맞이합니다. 페르시아의 시스템을 보며 세계 경영을 꿈꿨던 알렉산더는 페르시아 영토를 따라 서북 인도까지 원정을 떠났습니다.

이 과정에서 페르시아 문화권에 그리스 문화가 깊숙이 유입되었고, 여기에 중앙아시아 토착 문화가 섞여 ‘헬레니즘(Hellenism)’이라는 새로운 융합 문화가 탄생했습니다.

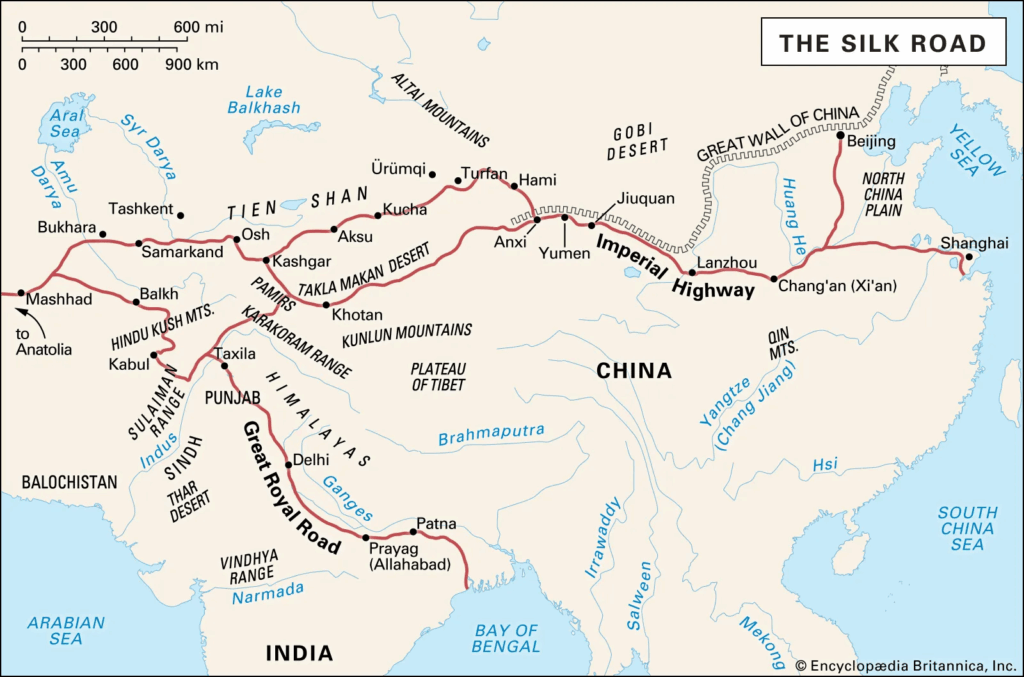

이 헬레니즘 문화는 실크로드를 타고 동쪽으로 퍼져나가, 심지어 불교 문화에도 지대한 영향을 미칩니다. 우리가 아는 서구적인 얼굴의 불상, 즉 ‘간다라 미술’이 바로 헬레니즘의 영향을 받아 탄생한 대표적인 사례입니다.

마침내 신라: 경주에서 페르시아를 만나다

이러한 유라시아 대륙의 거대한 문화 흐름은 결코 한반도를 비껴가지 않았습니다. 고구려 불상에서도 서역의 영향이 보이지만, 특히 신라에서는 페르시아 문명과의 직접적인 교류를 입증하는 구체적인 유물과 흔적들이 쏟아져 나왔습니다.

1. 경주 고분의 ‘페르시안 글라스’

가장 대표적인 증거는 경주 대릉원 황남대총 등에서 발견된 유리 그릇들입니다. 처음에는 로마의 것으로 추정되었으나, 연구 결과 표면을 깎아 무늬를 내는 페르시아 특유의 커팅 기술이 적용된 ‘페르시안 글라스’로 밝혀졌습니다. 신라 고분에서 발견된 페르시아 유리잔은 무려 18점에 달합니다. 이는 신라 지배층이 페르시아산 최고급 사치품을 수입했거나, 외교 선물로 받았음을 보여줍니다.

2. 의식용 뿔잔(Rhyton)

페르시아와 그 영향을 받은 스키타이 문화권에서는 동물의 뿔 모양 잔에 술을 담아 마시는 의식이 있었습니다. 놀랍게도 이 독특한 형태의 뿔잔(각배, 角杯)이 신라 유물에서도 거의 동일한 형태로 발견됩니다.

3. 경주 괴릉의 ‘페르시아 무장상’

가장 충격적이고 시각적인 증거는 경주 괴릉(원성왕릉 추정)에서 만날 수 있습니다. 이 왕릉 입구에는 떡 벌어진 어깨와 곱슬머리, 부리부리한 눈과 높은 코를 가진 이국적인 모습의 무장상이 세워져 있습니다.

과거에는 단순히 ‘서역인’으로 불렸지만, 오늘날 많은 학자는 이 석상을 페르시아계 인물로 해석합니다. 신라의 왕릉을 지키는 수호자의 역할을 페르시아인이 맡았다는 것은, 당시 두 문화의 교류가 얼마나 깊었는지를 상징적으로 보여줍니다.

4. 페르시아 왕자의 신라 망명 설화

유물뿐만이 아닙니다. 역사적 서사도 존재합니다. 7세기 중반, 사산조 페르시아가 이슬람 세력에 의해 멸망하자, 마지막 왕자가 당나라를 거쳐 신라까지 망명했다는 이야기가 전해집니다.

후대에 소설 형태로 가공된 이 설화는, 페르시아 왕자가 신라에 머물며 신라 공주와 결혼까지 했다는 내용을 담고 있습니다. 이는 당시 사산조 페르시아, 당나라, 신라가 하나의 국제적인 네트워크로 연결되어 있었던 시대상을 반영하는 중요한 이야기입니다.

역사를 보는 새로운 시각: 해륙 사관

신라와 페르시아의 교류는 결코 우연이나 단절된 사건이 아니었습니다. 이는 신라가 유라시아 세계의 광범위한 연결망 속에서 활발하게 호흡하고 있었음을 증명합니다.

이러한 국제 교류는 통일신라를 거쳐 고려 시대에도 이어졌습니다. 고려의 수도 개성 근처 벽란도는 국제 무역항이었습니다. 이곳에는 중국 상인뿐만 아니라 아랍, 인도, 동남아 상인들이 거주하며 활발하게 무역 활동을 펼쳤습니다. 고려(Korea)라는 이름이 이 아랍 상인들을 통해 서방 세계에 알려지게 된 것은 우연이 아닙니다.

우리는 오랫동안 조선 시대의 경험을 바탕으로 한국사를 ‘반도’라는 틀에 가두는 ‘반도 사관’에 갇혀 있었는지도 모릅니다.

하지만 신라와 페르시아의 교류에서 보듯, 고구려, 백제, 신라, 가야, 그리고 그 이전의 고대 국가들은 만주를 누비는 대륙 활동과 바다를 건너는 해양 활동을 모두 아우르는 ‘해륙 사관(海陸 史觀)’으로 바라보아야 합니다. 우리가 생각하는 것보다 신라는 훨씬 더 넓은 세계관을 가졌고, 유라시아라는 거대한 국제 시스템의 당당한 일원이었습니다.